|

|

发表于 2024-11-26 11:45

|

显示全部楼层

发表于 2024-11-26 11:45

|

显示全部楼层

来自: 四川省成都市 移动

帖子很长,码字不容易,容我慢慢写,我先把帖子开好慢慢编辑。如果有地方说错了的,大家可以补充,我好修改。

先说结论:不论什么技术,都是有对应的用户需求的,适合自己的才是最好的。

混动具体路线分为好几种,第一种是48v轻混,这下面就分为本田丰田技术路线,和奥迪奔驰的技术路线。还有就是国内比较冷门的通用双行星甚至三行星功率分流方案,这个是丰田行星齿轮组,对比丰田的行星齿轮更为复杂。这些混动在国内国外已经用了很多年了,可以说成熟稳定。也还有新出的日产e-power方案。

先说丰田的轻混:THS混动系统,代表车型:普锐斯,亚洲龙2.5双擎轻混,雷克萨斯ES300H,还卡罗拉1.8L双擎,以及现在新出的2.0G双擎。丰田的插混已经发展到第四代了,主要特点就是,发动机可以实现几乎全速度区域的介入,电机采用的10-30KW的小电机方案,该ECVT方案类似于AT变速箱,通过电机的输出齿轮代替部分AT原本的行星齿轮,实现无极变速,既有AT变速箱的可靠性,也有ECVT的平顺性,根据不同工况匹配电机需要的输出,同时电机也承担发电机的功能,初代行星ECVT发布于1997年的普锐斯。当时丰田申请了非常多的专利,所以这种变速箱结构只有丰田存在。简单来讲,这种变速箱结构就是4AT变速箱的一种变种,通过电机的发电或者放电,代替AT变速箱的部分变速功能,发动机也采用阿特金森循环发动机,电池采用的小电池方案(一般容量不超过4度电,早期是镍氢,现在也开始用三元锂),一切都是为省油而生,省油的原理就是削峰填谷,让发动机永远工作在最佳的工况。这种方案的优点就是省油,并且动力也能达到大部分家用用户的需求,发动机也可以实现几乎全速度下的直驱,当然缺点也很明显,由于是丰田和通用垄断,并且结构复杂,零部件多,所以这些方案的车型价格都非常昂贵,普遍比对应车型纯油版本贵了20%-30%,并且换电池费用不低,维修难度大,一般国内普通维修厂无法解决(技术是一方面,配件也是一方面)。通用的方案和丰田方案比较类似,只不过更为复杂,简单地来讲,双行星排、双电机的电驱动系统类似于两套THS电驱动系统,在一套THS系统达到优化边界的时候,切换成另外一套,从而实现更高的效率和动力优化。综合油耗这个方案其实很低,卡罗拉1.8L双擎随便开都是4.5L左右,就算高速也才5.5L,凯美瑞2.5G双擎综合5L,高速也才6L,雷克萨斯的SUV,NX350H 2.5L轻混是5.5L,高速6.5-7左右,波动不会太大。就算2吨多的皇冠怒放2.5L四驱,也就6.5-9个油。

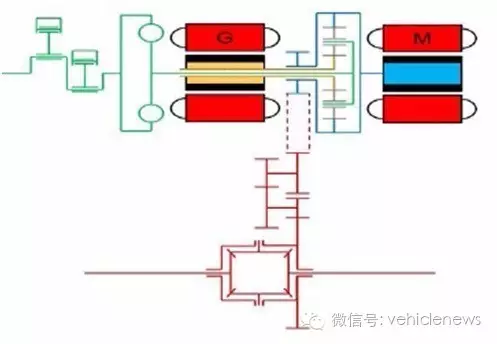

丰田汽车THS III双电机单行星排PS技术结构简图,图片来自微信公众号。

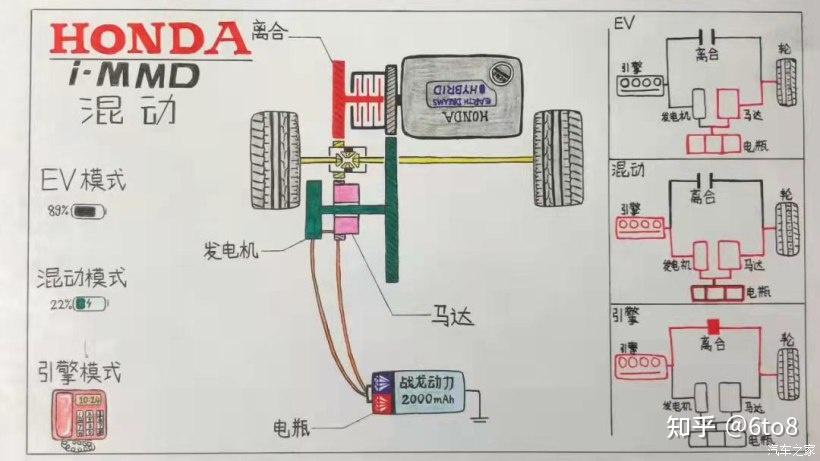

本田IMMD混动:初代诞生于1999年,现在比较流行的车型有:雅阁2.0混动,凌派1.5L混动,这套混动发展方向和目前比亚迪的DMI4.0比较类似,结构也非常简单,发动机也同样采用阿特金森循环发动机,但是电机功率相对来说比较大,发动机直驱也只能在60-70km/h以后才能直驱。其余时候都是发动机发电,由电机驱动车轮,电池组较小,也只有1-3度电,纯电能行驶的里程只有几公里。优点和丰田方案一样,稳定可靠,并且省油,在低速和高速情况下,都有很好的燃油经济性。缺点也和丰田一样,不好维修,并且存在机油乳化的问题(丰田也存在这个问题,机油乳化主要存在北方,由于发动机启动时间很短,无法让水箱水温达到80度,冬天发动机内部会产生冷凝水汽,进入机油混合后导致机油乳化,现款车型已经改进)。这个方案具体原理比较简单,可以参考后面dmi的介绍。综合油耗和丰田差不多,皓影锐·混动 2.0L,市区5.6L,高速6.5-7L。凌派锐·混动 1.5L,市区4.5L,高速5.5L左右,油耗相差不会太大的。

此图为一位网络博主的图片 在此借用一下,图片来自知乎。

奥迪宝马奔驰的48V混动:这些混动其实没有增加额外的电机和电池,就是单纯增加BSG电机代替启停电机,优化低速时候车辆形势的质感。提升平顺性,减小换挡顿挫。这些混动被广泛运用于很多车型,高到奥迪Q7,低至雪佛兰的科鲁泽,这些方案由于没有增加太多的零部件,并且对油耗没有任何提升,甚至可能会增加油耗,就不展开介绍了,优点就是增加低速平顺性,缺点倒是一大堆,车辆电瓶寿命减少,BSG电机由于经常介入,寿命也挺短,并且维修费用不低(Q7一个BSG电机带工时费用2W起),这些车型基本上不坑穷人,也不需要考虑油耗问题。当然这些车型油耗不低,由于没有电机电池的削峰填谷,奥迪Q7 55TFSI,市区油耗11-15L,高速也不低于9L,科鲁泽1.3T 轻混,市区8-9L,高速6L左右,相对于不带48V轻混的车型来说,对油耗并没有帮助。

另外还有个比较冷门的日产E-power混动,这个混动可以理解为小电池版本的增程混动,具体技术实现和优缺点可以先看下面的解释。简单来讲就是小电池来储能,发动机也只发电,一直工作在最佳工况。保证电池电量的充裕。这个技术路线由于发动机和传动轴解耦,可以很好的实现四驱或者前驱布局,制造成本相对来说也很低廉,增程式混动也和这个一样,很好做后驱或者四驱。但是由于日产定价过于自信,上市后小问题也蛮多,并且刚好遇到国产车打价格战开卷,所以几乎没啥市场。优点和上面的本田方案一样,油耗低,用车成本低。缺点也很明显,由于发动机解耦,高速油耗表现不佳,发动机输出有限,所以也无法长时间高性能的输出。总体来说并不是一个成熟可靠的方案。

买油车的伙伴可以根据上面的优缺点自行参考就行了。下面说说插电式混动。

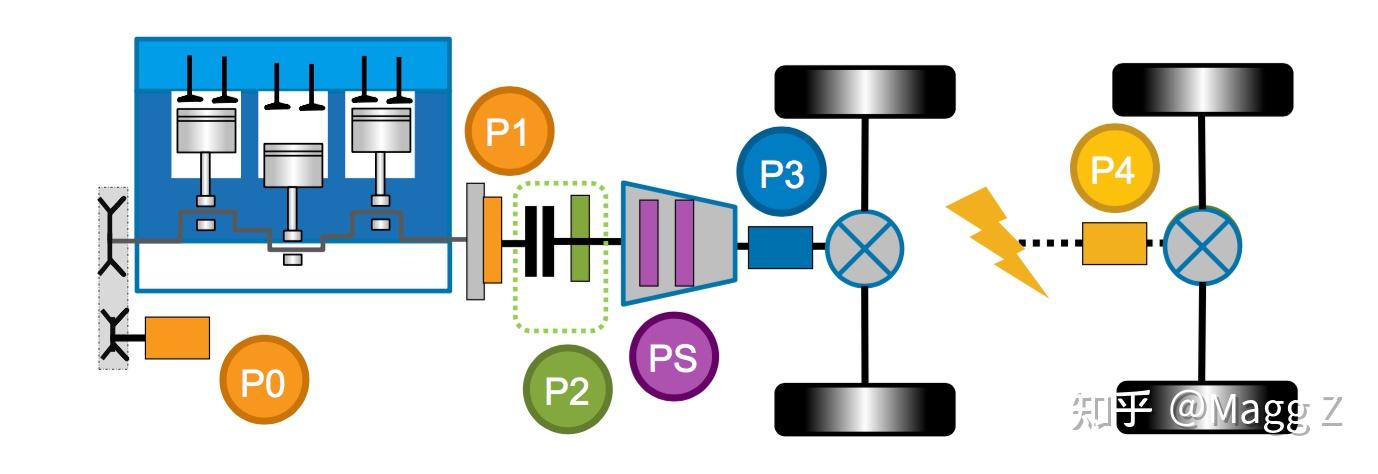

讲插混就需要先普及一下各个电机位置。图片来源于知乎。

P0电机和P1电机就是和发动机同轴,发动机动P0 P1就动。

P2电机位于变速箱之前,在发动机离合器后面,可以单独控制发动机动,电机不动。

PS(P2.5)电机位于变速箱内部,根据变速箱来调节电机是否工作。

P3电机位于变速箱后部,传动轴的位置,可以使用离合器实现动力是否传输至前轮。

P4电机就是不在发动机那一段的电机,如果发动机在前面,P4就指后轴的电机。

第二种是插电式混动,这里面分的就更多了,有单档位dht(比亚迪dmi4.0-5.0),2档位dht(长城插混),3档位dht(吉利雷神插混,奇瑞插混),无档位的増程式混动,这些都是插电式混动。

先介绍增程式混动,代表车型很多,比如理想全系,问界全系,零跑全系,以及深蓝全系(比亚迪的仰望U8也是增程式的,因为采用了4轮独立驱动,轮边电机无法实现发动机直接驱动车轮)。插电式混动结构也很简单,发动机只需要固定的几个转速工作,对应不同的发电需求。这套动力总成,主要也都是靠电池+电机输出,由于电机功率会配很大(动不动就是300KW的总电机功率),发动机能提供的功率有限(只有50-70kw),所以需要电池有很高的放电倍率,增程车型大部分都只有三元锂电池,三元锂特性就是高放电倍率,高能量密度。但是三元锂安全性确实一般,所以现在新出的车型,比如理想L6,也在开始采用磷酸铁锂电池了。插混电耗和纯电差不多,主要还是取决于电机功率和风阻,比如SL03市区百公里电耗14-15KW,高速120巡航电耗18-19KW,理想L7市区百公里电耗16-18KW,高速120巡航电耗20-24KW,为了优化油耗,增程式取消了油车发动机周围的各种轮系和皮带,空调也改为电池供电,增程式的电池包分为高压电池(400V-800V)和低压电池(48V),和普通燃油车一样,也是有铅酸小电池的(部分车型为铁锂电池),负责给车内车机系统,空调系统,大灯等低压系统供电,所以电车也是有可能会馈电的。高压电池则为驱动电机供电,车内也有高压转低压的降压模块。高压电池的电压决定了充电的功率,因为现在快充电流其实已经很难再加大了,只能通过电压来决定,一般来说电压越高充电就越快。另外提一句,其实比亚迪16-17年的插混电车,就已经是600V的高压平台了,更别说比亚迪纯电了。当时市面上大部分都是200V-400V的车企,技术上就差了很大一截了。并且现在还有不少车企纯电还是400V平台的,属实坑爹(最简单看车子铭牌的电池组电压,400V以内都算不上高压平台,插混这个电压其实影响不大)

优点就是,对于普通家用来说,90%的时候都是市区行驶,就算高速行驶,由于纯电就能跑200KM,用油的时候并不多,1W公里能有9000公里都是纯电行驶,轿车高速增程油耗就算7L,SUV 10L,费用也相当便宜,按1元/度电来算,上面的工况下,只有1000KM用油,剩下9000KM都是用电的话,百公里费用就最9000公里*0.2KW/公里+1000公里*0.1L每公里*7,可以算出充电1800元,加油700元,也就是1W公里只需要2500元,燃油车1W公里按丰田最低的油耗,4.5L计算,那就是100*4.5L*7元,3150元的费用。并且这还是纯外面充电的费用,如果是家里面充电,0.23/度,可以算出充电414元,加油700元,那就是百公里只需要11-12元,相当于燃油车油耗就显的非常低了。我这是拿增程最高电耗和油耗来对比油车最低油耗,肯定不是很合理,正常电耗下,上面的电费还会打个5-7折。当然增程式也不是没有缺点,由于增程式插混发动机无法直驱,所以当车速起来以后,油耗会很高,这个特性就注定不适合长期出差跑高速的人群。其次就是增程在电池电量低于30%的时候,放电功率会受限,大部分动力水平都会低于满电状态(试驾车无法测试暴力工况,网上评测也不会说),电机功率小的增程车型开起来会有割裂感。并且电池电量低的时候,发动机会处于高转速发电,市区行驶你也会觉得整个车舱有明显的震动感和很大的噪音。虽然遇到高转速发电的工况,对于很多人来说很少很少,但是这也不能忽略的一个问题。

其次介绍单挡位DHT插混(方便大家理解,后面用DMI代替):

代表车型很多,目前吉利基本上已经全面转向1HDT,新出的吉利雷神EM-i混动,奇瑞风云A8,长安启源A05 A07,还有最出名的比亚迪宋PLUS DMI,秦PLUS DMI系列(老款宋DM 唐DM并不是这类1DHT结构,是下面的多挡位)。这些系列都是单挡位ECVT,工作模式类似于本田的IMMD,我这里就以比亚迪的dmi来详细讲一下工作原理和技术实现。DM=首先比亚迪最早是03年就提出了混动的概念车,07年就已经拥有第一代DMI专利,本田国内是09年才申请的IMMD,这类工作模式都是起源于Paice公司的US6209672专利,只不过在此基础上进行了小小的改进,所以不存在谁超谁的问题。

DHT具体分为几个工作模式

EV模式:电池放电,带动驱动电机直接驱动车轮,发动机不启动,也不参与驱动。

串联模式:适用于市区工况,发动机只发电,不接入车轮,也不参与驱动,发动机只负责发电,发电以后由驱动电机驱动车轮,此时发动机只工作在最佳热效率区间。

并联模式:适用于高速工况,发动机直接驱动车轮,驱动电机此时可以解耦,不接入传动轴,发电机根据动力需求,负责发电或者放电辅助发动机提高动力。此时发动机工作在一个较高的热效率区间范围。转速在2000-3000转之间。

能量回收:适用于制动工况,发动机解耦不工作,驱动电机发电负责能量回收,同时实现部分制动效果。

当然部分带多档变速箱的插混车型也可以单独设定增程模式,此模式下工作和串联模式一样,不论电机位置在哪,工作模式始终还是上面几个模式为主。

DMI可以说在80%的时候,都是工作在增程工况下的, 可以说DMI是增程式往上更好的技术路线。DMI和本田IMMD一样,也是车速到了70以后才能介入直驱,车速在0-70以内,发动机是无法直驱的,因为这个车直驱的挡位就相当于燃油车的6档。低速的时候如果直驱,由于发动机转速=车轮轴转速,在车速起来以前,发动机转速就起不来,导致发动机功率无法达到最大功率。所以此时发动机的动力是纯发电的,最大功率可以到70KW,很多人有个误区,以为DMI的0-100加速最大功率=电机功率+发动机功率,实际上DMI加速最大功率就等于电机功率,其他单挡位DMI也是一样的。还有一个误区就是以为多挡位高速会更省油,实际上这个也是不会的,油车其实上了70速度也可以挂6档了。发动机的高效工作工况是有一个区间的。并不是非要追求最高的那个点,这也是油车加变速箱的主要作用。DMI都是插混专用发动机,转速80-120都有不错的热效率,但是超过130以后热效率会下降,所以高速DMI如果开上130的速度,对比纯油车是没有任何优势的,加上电池重量,130以上的油耗肯定是比不过那些比它更轻的48V轻混油车的。但是1W公里又能有多少里程在这个速度点之上呢,所以这个纯高速工况其实不符合消费者的用车需求,油耗也没有太大的参考价值。

电池方面,DMI用的是插混专用的电池,这类电池对放电倍率和循环寿命要求更高,所以能量密度很低,比不上纯电车型电池的能量密度。拿比亚迪秦 L 80KM上的EHS120举例。这个车的发电电机和驱动电机可以同时工作,当你踩地板油的时候,这个车实际轮上输出的功率可以达到160KW甚至更高。相当于燃油车一个高功率的2.0T发动机的功率,此时需要秦L这可怜的10度电池输出最大160KW功率,放电倍率高达16C。单档插混普遍也用的是磷酸铁锂电池,寿命都会优于三元锂,普遍有3000次循环的寿命,所以也不需要担心插混电池寿命问题。

油耗方面。其实DMI进行了多个方面的油耗优化,新一代雷神EMI也是一样的。首先就是从发动机下手,提高废气循环,提高压缩比,秦L那个1.5L发动机压缩比最高可以达到16:1,几乎接近马自达压燃发动机的水平了,这样获得了更高的热效率。同时采用了两套水冷循环系统,让发动机更早达到90度的工作温度,同时这样也解决了北方冬天水汽冷凝导致的机油乳化的问题。这些是大部分增程发动机都不具备的特性,当然缺点就是发动机扭矩输出很低,不过这个缺点被大功率电机所弥补。其次,DMI5.0以及雷神新发布的EMI都采用了一个车机优化,根据大数据算法以及常用目的地和导航目的地,智能的匹配发动机的工作,例如导航目的地是上班的地方,在电池允许的情况下,会尽量保持使用EV模式工作。减少发动机的介入,如果导航目的地是长高速等超出EV工况的情况,会对电池电量进行更智能的保电,减少电池电量过低导致EV受限的问题。如果导航目的地是高海拔地区,需要长时间爬坡,也会相应的提高发动机的发电调度,车企在优化油耗方面是下了十足的功夫的。秦L DMI市区油耗可以做到馈电2.8L,高速馈电油耗也不过5.5L。就算高速油耗,也在可以接受范围。SUV的话,宋L DMI,市区油耗3.5L-4L,高速120KM巡航油耗也不过7L,这基本上就是宋L DMI的最高油耗了。宋PLUS我实测过来回塔公草原并且开上了雅拉雪山,全程高速来回+省道爬山,来回960KM,两次加油总加油量只有50L,综合油耗不过5.2L。

质量和制造成本方面:单挡位DMI由于其没有变速箱,并且和增程式一样,取消了发动机周围的轮系皮带,加上动力总成的通用性,所以制造成本可以说和1.5L+6DCT组合差不多。由于没有变速箱,仅通过离合控制发动机直驱,也没有涡轮装置,所以整体稳定性很好,正常机油保养就能获得很长的寿命,插混专用发动机也改善了机油乳化,烧机油的问题,电机代替了变速箱,获得了更好的车内NVH体验以及动力体验。目前来看1DHT架构,不存在特别严重的通病和质量问题,并且发电机功率一般都较大,基本上能达到70KW以上,所以唯一一个失速的问题,通过强制保电也可以很大程度避免,因为高速120KM巡航其实也只需要30KW的功率就可以完全满足,充能速度是可以完全达到耗能需求的。

可以说DMI是油耗敏感人群纯油车的最佳替代品,对于预算不足的用户来说,单档DHT确实是最优选择。

多挡位2DHT和3DHT:

多挡位DHT代表车型也蛮多的,吉利现款在售的雷神1.5T+3DHT插混,奇瑞也有3DHT插混,包括长城蓝山DHT,都是多挡位DHT。多挡位DHT大部分都用的是1.5T发动机+2档3档DCT组合,这类组合其实是对于1DHT的专利绕过或者说是一种扩展。主要早期厂商用来解决1DHT低速失速,电池放电倍率不够的问题,吉利3DHT是源自于48V轻混技术路线的一个改造升级来的。本身并不是插混专用的变速结构,早期吉利雷神插混故障率相当高。奇瑞则是单独研发的2DHT和3DHT,故障率要优于吉利的3DHT。这类DHT对应的挡位,1档是油车的2-3档,2档是4-5档,3档是6档,所以最低时速20km/h的时候,发动机就可以介入直驱。多挡位对高速油耗其实也并没有太大的改善,和DMI架构高速油耗区别并不大,因为1.5T发动机功率更高,这类插混加速性能也不错,远高于1.5T同级别的纯油车,和DMI架构加速性能差不多。这类缺点比较明显:由于有双离合变速箱加上涡轮的存在,所以这类多挡位DHT插混故障率会高于单挡位DHT。和油车1.5T+6DCT故障率区别不大,同时由于低档位发动机也能直接介入,和换挡的关系,平顺性也不如单挡位DHT。从成本上来讲,多一个涡轮和变速箱,同时也比油车多一个大电池,所以成本也很高,导致价格一直下不来,这类产品不如DMI那么受欢迎,销量也一般,优点的话,就是发动机动力更强,并且变速箱能适应的范围也更大。油耗方面和单挡位DHT类似,也有一个不错的油耗,但是馈电情况下,由于发电速度不够,加上注重直驱,发电功率一般都不大,所以这类多档DHT油耗完全馈电会比较高,馈电状态也更容易出现EV受限,不过由于直驱范围更广,馈电出现的时候也相对没有下面油为主的那么多。这部分混动本身销量就不好,加上吉利奇瑞现在新车基本上也转向单挡位DMI了,所以不过多介绍。

第三种是以油为主的插混,拥有更多的档位,比如8at(坦克400 500插混)或者6dct(比亚迪dmi 2.0-3.0)。从14年秦DM问世以来,到2020年汉DM为止,比亚迪出DMI之前的DM 2.0 DM3.0都是以油为主的混动,像牧马人插混,领克EM-P插混,长城坦克系列的插混,都是以油为主的插混。这些插混有完整的变速系统,例如8AT或者6DCT,就算高压电池组异常,也能通过变速箱单独驱动,或者变速箱损坏,也能通过EV纯电驱动,这类混动往往动力都配备非常充裕,例如17款宋DM就以1.5T+6DCT+前120KW电机+140KW后电机,实现了百公里加速4.9S+全时四驱,同级别第一。但是馈电状态这些电机就没太大作用了。并且这类混动保电能力主要靠BSG电机。功率一般都很小,无法实现增程模式驱动,所以很容易进入馈电状态。尤其是老款DM2.0的车,BSG电机功率只有7KW,无法提供整车电机所需要的100多KW的电量,往往只能依靠发动机+6DCT本身的动力输出。这些车如果没有充电桩,可以直接看作2.0T+8AT的纯油车,只是多一个电池电机对特定工况下进行辅助。3DHT其实就是这类多挡位变速箱减少了部分挡位而来的。所以这些车馈电存在的问题,3挡位DHT一样存在,不过有所改善罢了,这类插混油耗往往很高,因为是以油为主的工况,所以在馈电状态油耗也和纯油车并无差异,像老款宋DM,馈电市区油耗就是9-11L左右,高速馈电油耗也是8-9L左右,和纯油车油耗表现一致。这类混动现在几乎已经淡出市场了,长城那边也是作为油的辅助,增强越野能力在使用,所以也就没多少可讲的内容。优点就是动力强悍,满电状态可以实现越级的动力输出,双动力系统独立存在,坏其中一套动力系统,也能正常行驶一段距离。缺点同样也很多,两套系统,后期保养维护成本会偏高。虽然大部分用户用电就可以满足出行需求,其实变速箱里程很少,但是如果坏了也是不小的一笔开支,油耗表现不算优秀,但是多了一个EV驱动,有充电桩的情况下,可以满足上下班的出行需求,只有高速和出去玩才会用油,比较类似增程式的工况,馈电的情况下,由于这些插混都不是插混专用发动机,所以油耗和油车并无两样,对比油车的话,这些车型的电耗+油耗综合下来也是完全可以接受的。有充电桩的情况下,这类车可以接近增程式的用车成本,但是因为电池包没有增程的大,所以用油的时候会相对更多一些,但是能提供比增程更好的性能和冗余性。

再讲一个奇葩的混动方案,长城HI-4,就是在枭龙MAX上面用的那套插混,当年打出的口号是2驱的油耗,四驱的体验。这套方案可以说设计师真的是人才,是集成了上面几个混动的所有优点和缺点的结构。先讲结构,结构就是把DMI的前驱驱动电机,从前桥移到了后桥。同时让前轮的发电机既驱动车轮又要负责发电。在有电的情况下,它确实可以使用四驱模式,所以只能叫适时四驱。因为这个四驱只能通过前后电机放电才行,此时发动机无法对电池进行补能,当电池电量不足的时候,只能通过后轮驱动,前轮发电,实现一个增程模式,此时市区油耗都和增程一样,速度起来70以后,可以实现发动机直驱,此时发动机带动前电机发电,后电机驱动(后电机与传动轴没有离合,无法解耦,由于永磁电机的问题,必须供给电力来驱动,否则就会处于动能回收的充电状态),多余电量给电池充电,此时驱动后电机不需要太多电能,相当于还是一台前驱车。当电量充足,需要脱困的时候,可以前后两个电机都一起工作。缺点就是,没电的时候就没啥动力,只能增程模式,电机既要发电又要驱动,油耗表现不如DMI和多挡位DHT,但是优于以油为主的馈电插混。故障率并不高,但是由于价格定的高,一开始没啥人买,并且实际油耗和宣传油耗差距挺大,加上长城一系列骚操作,所以后期就算降价,口碑也就崩了。

最后再讲讲我对电车的发展和看法吧,我也算很早上电车的车主了,了解电车也比较早。所以我个人其实很看好电车的前景的。电车不论插混还是纯电,对于中国的用车环境来说,都非常适合,由于变速箱技术国外专利卡的很死,内燃机的发展其实也基本接近上限,所以要在我们想要汽车产业实现弯道超车,纯油车再拿20年也是不可能超车的。汽车产业是一个很庞大的产业链,一个汽车上万个零件,光芯片需求就至少需要500个,高端电车甚至可以超过2000个芯片,整个汽车产业上下游带动的是非常庞大的一个就业规模,不光是汽车组装的就业,还有各个零配件的生产就业,所以这是中国未来几十年的支柱产业之一,也是实现经济内循环的重要一环。新能源汽车对芯片的需求更大,所带动的产业也就更多。目前国内已经逐步出台并完善电池回收的机制,所以也不用太担心电池报废后的处理问题,汽车淘汰下来的电池,还可以作为光伏产业或者基站行业储能的使用,就算只有50%密度了,容量依旧也远高于铅酸。然后就是储能的问题,大家都只说电车的电,也是发电厂烧开水发的,这点确实没错,我们国家大部分电力都是火电和水电。先说火电,本身集中式的发电,热效率就可以达到40%以上,甚至最高可以到47%,然后火电多余的热量,北方可以用来集中供暖,这样又提高了一部分热利用率,但是晚上发的电,在晚上是没有人用的,火电这部分是通过降低燃烧值减少发电的功率,水电则是给水库抽水蓄水来实现储能,但是就算做了这么多举措,也一样有高达50%的电发出来在晚上是浪费了的。家用几乎80%的电车,都是会在晚上充电的,就算公交车和滴滴,晚上也会充一次,这部分电,对于电网来说其实没啥成本的,你用不用他电网也一样要发电,所以你能用多少他就多赚多少。从宏观角度来讲,也实现了电网的削峰填谷。插混由于是10-20度的小电池,白天用完了电,晚上慢充3-7KW,刚好可以充满,完美利用上这段时间的发电量,所以插混也能上绿牌,也算情有可原。并且大部分单挡位DHT插混的综合油耗远远低于同价位的纯油车的综合油耗,就算这部分用户从来不充电,始终馈电模式下用,也比纯油油车所消耗的油要少很多。并且这部分用户群体也占了插混90%的销量,从宏观角度来看,总体也是利大于弊的。

另外就是新能源平台的独有优势

首先电池低,重心就低,20W以内的新能源操控普遍优于同级别的燃油车,重量分布更加均匀,调教也就比油车更容易。像秦L 120KM版本,在易车的圈速里面可以跑赢奥迪A4L和奔驰C200L这些入门级的油车豪车,足以证明电车的操控普遍不会太差的,但是要想调到极致的操控,电车车重就是劣势了。肯定是比不过那些百万级别的跑车的。

另外一个就是电气化的优势,新能源有更大的电池来配备空调冰箱大彩电和空悬,以前这些只在D级豪车才配备的功能,现在新能源也可以很好配备了,因为以前B级车空间和电池不够,无法驱动这么大功率的电气化设备,并且维修成本极高,只有豪车的人群才能承担这些部件的维修。电车起来以后就可以发挥国内量产化的优势,降低了这些以前高端车才配备的配件成本,20W的车型也就普遍能配备这些以前百万豪车才有的功能,也算是对消费者的一个利好了。

还有就是智驾的优势,高端电车像腾势N9 Z9这些,搭载了E3方的三电机驱动,两个后轮可以独立驱动,这样可以实现的功能就很多,比如侧方位停车可以直接进车头,高速140KM/h爆胎稳定车身姿态等,比如爆胎了,独立的电机可以直接分配对应轮胎反转或者减速,来实现对制动力的一个分配,避免失控打滑,对于驾驶员可以做到完全无感知,智驾直接接管制动力,完全稳定车身姿态。并且响应速度也是毫秒级的,远比ABS和ESP的响应速度更快。现在的高端智驾的发展方向其实有点类似于飞机的飞控了。让车子的大脑来实现对车内所有设备的统一调控,以实现更好的驾驶舒适度和安全性。原地掉头很好实现,但是这样对车轮控制的精准度,是很难实现的,以至于U8出来一年了,也没车企敢说自己120km/h时速爆胎稳定控制车身姿态。所以说安全才是最大的豪华,这句话放汽车上,任何时候都没错。

|

友情提示:发言及回复仅代表网友观点,不代表本站立场!

|